利用しやすく

充実したサービスで地域に根差したリハビリを

当院のリハビリテーション課について

門司病院リハビリテーション課は、回復期リハビリテーション病床・地域包括ケア病床などの在宅復帰を目指す病床や、在宅復帰後のフォローアップを行う外来リハビリ・訪問リハビリなどがあります。また、患者の退院後のフォローアップを行う外来リハビリ・訪問リハビリなどがあります。小児リハビリ部門として外来リハビリ、児童発達支援事業所(つくぺた門司)もあります。

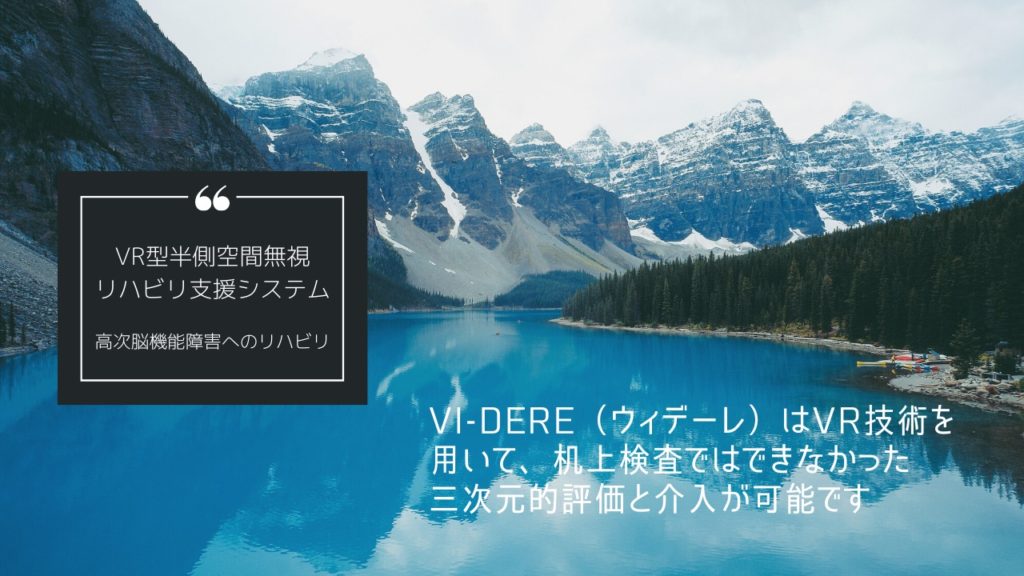

患者の退院後の生活を見据えた身体機能面・生活能力の向上のため、様々なリハビリを提供できる体制を整えています。またVR型半側空間無視リハビリ支援システムやHANDS療法を使用した工学的なアプローチや、個別リハビリ以外にも毎日行う集団での体操・レクリエーションなどを実施し、身体活動量の拡大に努めています。在宅復帰後も環境に適応していけるよう、ご家族への介護指導や家屋環境の提案などといったトータル的なサポートができるリハビリサービスを目指しています。

リハビリテーション課長 藤嶋 厚志

Chief of Rehabilitation Section Athushi Fujishima

ブログ 北九州市立門司病院 リハビリテーション課

(アメーバブログへ移動します)

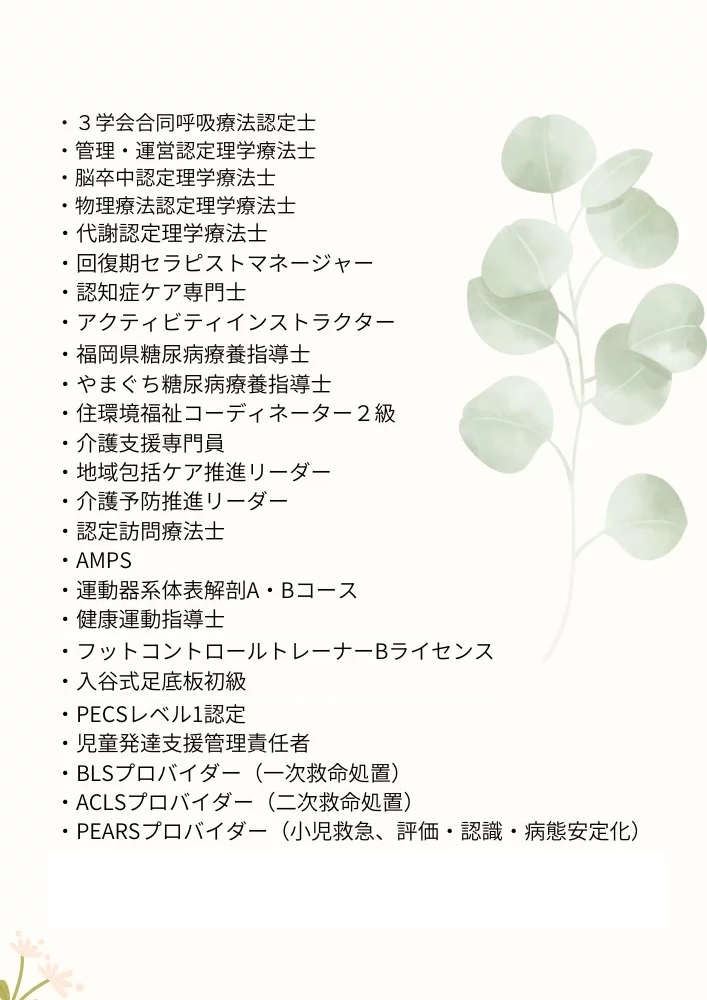

リハビリテーション課スタッフの資格一覧

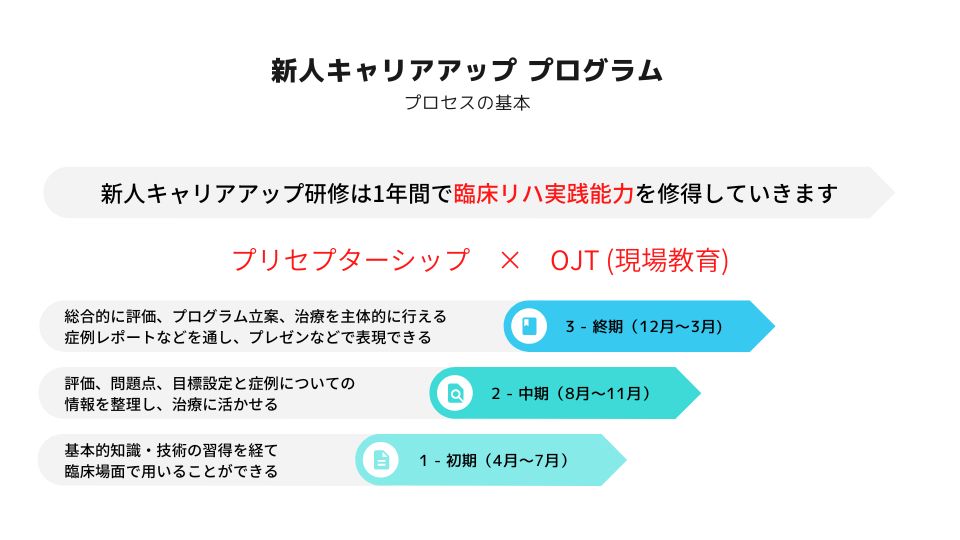

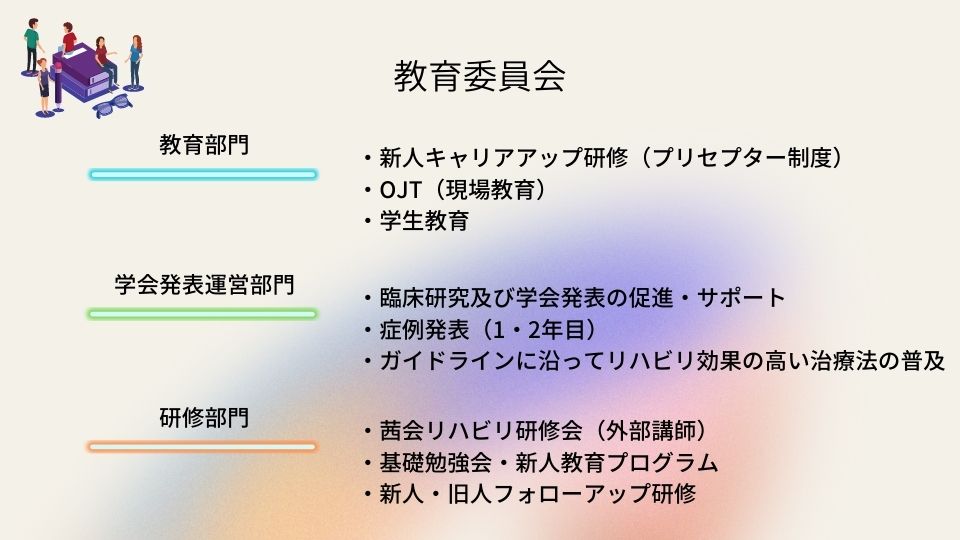

新人教育システムについて

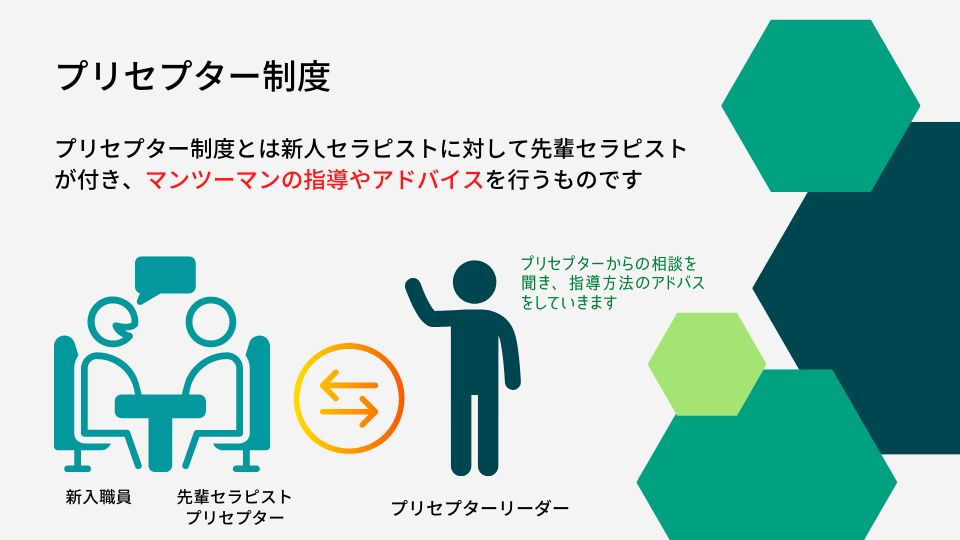

新人教育システムには1年間で臨床リハ実践能力を修得していくため、プリセプターシップとOJT(On the Job Training / 実務を体験しながら仕事を覚えてもらう教育手法)を取り入れています。

指導方法としては、①見学、②模倣、③実施、という3段階システムで行っています。

プリセプター会議は年間10回行っています。

どの先輩職員も明るく優しい方ばかりなので、安心して日々の疑問や質問など言える環境を整えています。

北九州市立門司病院のリハビリテーション部門

回復期リハビリテーション病棟

地域に根差した「回復期リハビリテーション病棟」

現在、全国的にニーズが高まりつつあるこの病棟は、集中的なリハビリテーションによって機能回復が最も期待できる“回復期”をサポートするための病棟です。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理師、ソーシャルワーカーなど、回復期の患者様が1日でも早く、自宅や社会での生活に戻れるよう、医療専門チームを組んで対応いたします。

心がけているのは“地域に根差したリハビリ”。患者の皆様が住み慣れた地域でリハビリテーションを受け、退院後も地域に根差した生活ができるよう、積極的なサポートを心がけています。

時には退院後の散歩コースを提案したり、患者様の自宅の改築にも意見・アドバイスを加えてみたりと、様々な場面でのリハビリテーションをご提案しています。

特徴

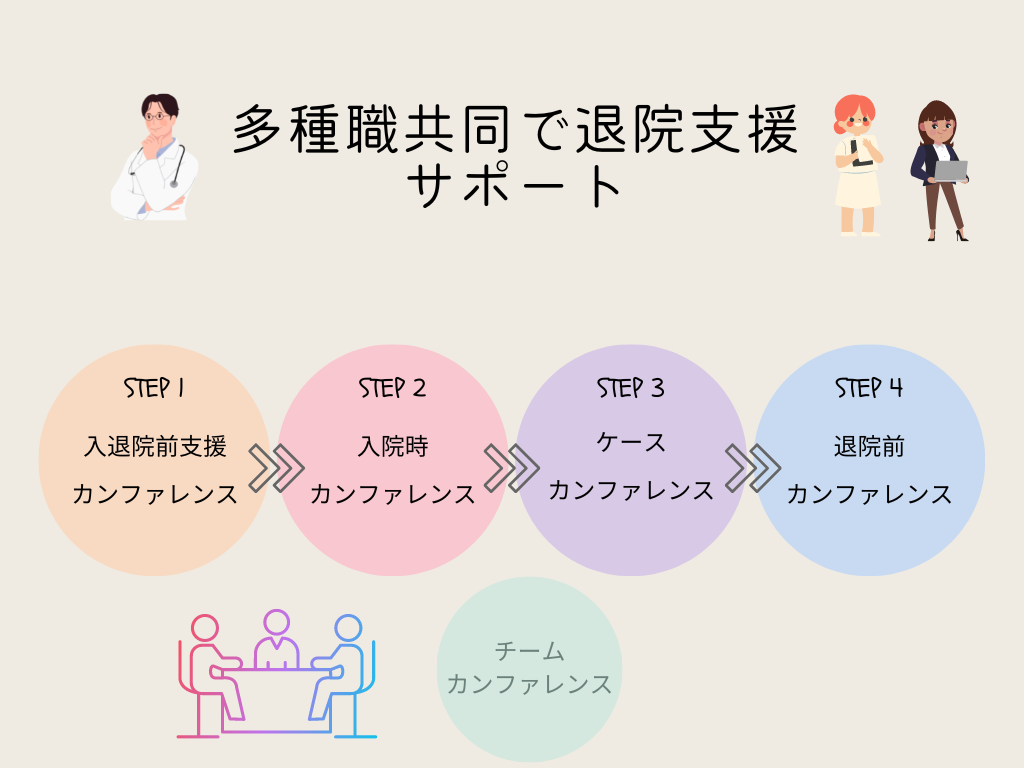

門司病院回復期リハビリテーション病棟では、積極的にカンファレンスを行い、患者様にとって最善のリハビリを考案し、在宅復帰や社会復帰に努めています。

対象疾患

「回復期リハビリテーション病棟」では、対象疾患が決まっています。

・脳血管疾患 ・脊髄損傷 ・頭部外傷 ・くも膜下出血のシャント手術後 ・脳腫瘍 ・脳炎 ・急性脳症 ・大腿骨/骨盤/脊椎などの骨折の発症後または手術後の状態 ・外科手術または肺炎などの治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態

・大腿骨/骨盤/脊椎/膝関節または股関節の神経/筋または靱帯損傷後の状態 など

入院期間

「回復期リハビリテーション病棟」では、入院期間が決まっています。

| ・脳血管疾患 ・脊髄損傷 ・頭部外傷 ・くも膜下出血のシャント手術後 ・脳腫瘍 ・脳炎 ・急性脳症などの発症後または手術後の状態 | 150日以内(※) (一部180日以内) |

| ・大腿骨/骨盤/脊椎などの骨折の発症後または手術後の状態 | 90日以内(※) |

| ・外科手術または肺炎などの治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 | 90日以内(※) |

| ・大腿骨/骨盤/脊椎/股関節または膝関節の神経/筋または靱帯損傷後の状態 | 60日以内(※) |

VR型半側空間無視リハビリ支援システム「Vi-dere(ウィデーレ)」

当院ではVR型半側空間無視リハビリ支援システム「Vi-dere(ウィデーレ)」を使用したリハビリも行っています。

Vi-dereを使用したリハビリの様子(撮影のため、スタッフはマスク・フェイスシールドを外しています)

地域包括ケア病棟・一般病床・結核病棟

地域包括ケア病棟

地域包括ケア病床とは、急性期病院で症状は改善したものの、すぐに自宅や施設へ退院することに不安を感じる患者さま、ご自宅や施設などで急に具合が悪くなった方、レスパイトケアなどに対し、在宅復帰に向けて診療・看護・リハビリを行うことを目的とした病床です。

当院では病床数40床の地域包括ケア病床を開設しています。

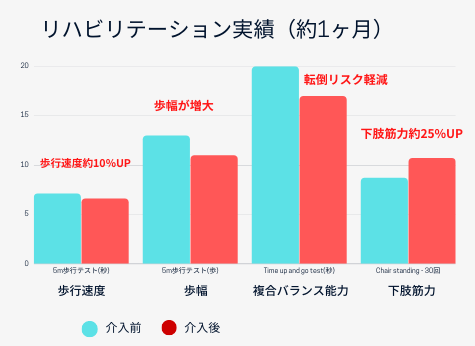

リハビリテーションの実績例

【評価項目:5m歩行テスト・Time up and go test・Chair standing(30回)】

○ 歩行速度や歩幅の改善は、室内から屋外へと生活範囲の拡大に影響を与える因子です。

○ 複合バランス能力は、転倒リスクの軽減になります。

○ 下肢筋力の増加は階段昇降が以前よりも楽になったりします。

結核病棟

当院は第二次感染症指定医療機関として結核病棟を55床有しています。結核病棟は飛沫感染のリスクが高いため他病棟とは隔離され、極端に行動範囲が制限された環境での入院生活となります。そのため、身体機能改善のみならず、精神的サポートも加味したリハビリテーションを提供できるように努めています。

呼吸リハビリテーション

在宅生活中に呼吸機能や歩行、日常生活などに関する問題が発生した時点で、それ以上の状態悪化を防止し、改善することを目的に短期集中的に呼吸リハビリテーションを提供するシステムです。

当院には呼吸器専門医が在籍し診察を行います。また、医師・看護師・管理栄養士・医療相談員・リハビリスタッフによる定期的なカンファレンスを行い、チーム医療を実施しています。

看護師による呼吸器看護ケア・管理栄養士による栄養管理。看護師による呼吸器疾患に対応した看護・自立支援、管理栄養士による適切な栄養管理、栄養指導を行っています。

有酸素トレーニングや下肢筋力強化、呼吸練習を中心としたリハビリプログラムを実施しています。リハビリ教室にて、患者様自身の病態理解や負担がかかりにくい生活動作の教室を開催しています。

外来リハビリテーション

外来リハビリテーションとは、在宅生活を送りながら通院可能な方に対して提供するリハビリテーションです。

日常生活で不自由を感じている方、関節が痛くてつらい、脳卒中の後遺症で悩んでいる、言葉がうまくしゃべれない、集中しにくい、むせやすい、退院後もリハビリを続けたいなどです。

患者様ができるだけ早く社会や家庭に復帰できるよう理学療法士、言語聴覚士が問題点を評価したうえでリハビリを行っていきます。

当院では外来にて嚥下造影検査(VF)も実施しています。食べ物や飲み水を飲み込んだ時に喉につっかえる、むせやすい、痰が出やすい、食事に時間がかかるようになったなどのお困りの方は当院医師へご相談ください。

当院の外来リハビリは完全予約制です。

*月曜日~金曜日の午前中のみ

*土日祝、スタッフが休みの場合はお休みとなります

注意

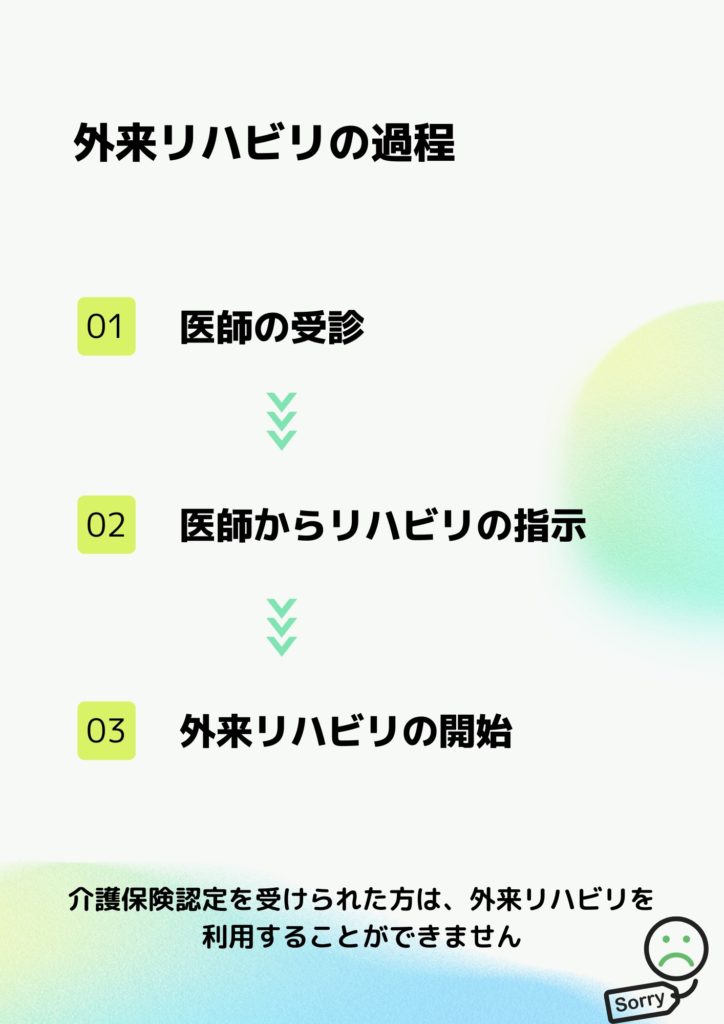

リハビリを行うには医師の処方が必要になります。まずは、医師の診察をお受けください。

理学療法、言語聴覚療法のリハビリも医師の処方の下で行っています。

介護保険認定を受けられた方は、外来リハビリを利用することができません。*申請中の場合は継続可能です。その際はスタッフへお知らせください。

提供できるリハビリの期間は、診断日からの期間で変動します。

・診断日から150日間(運動器)*骨折など

・診断日から180日間(脳血管)*脳卒中など

上記以外もあるので、その際はスタッフにお気軽にお聞きください。

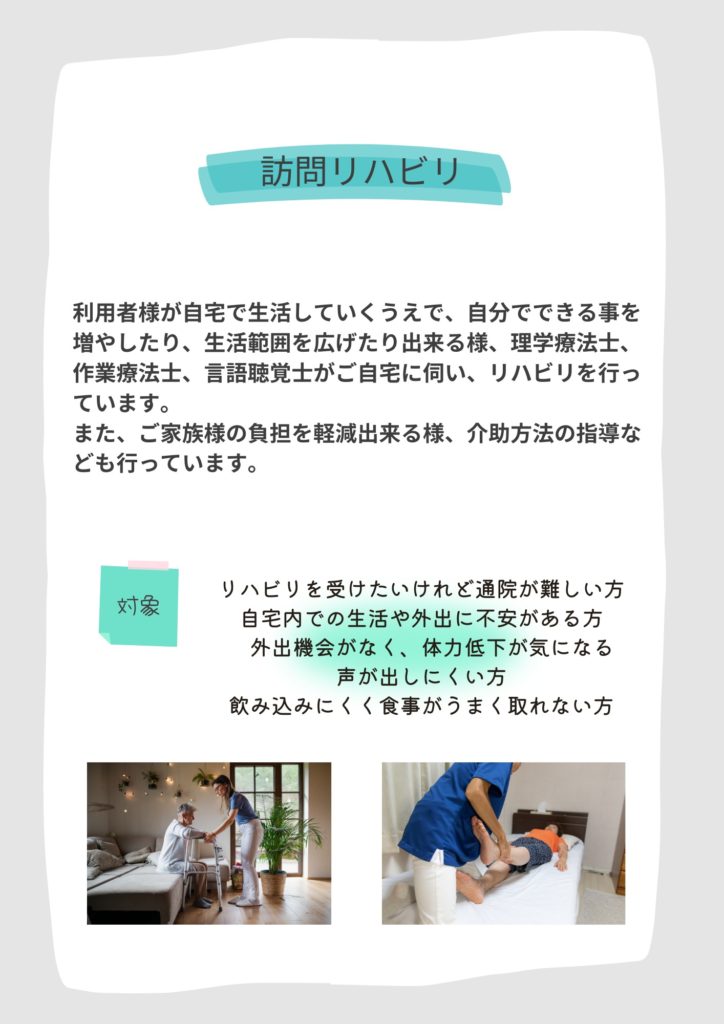

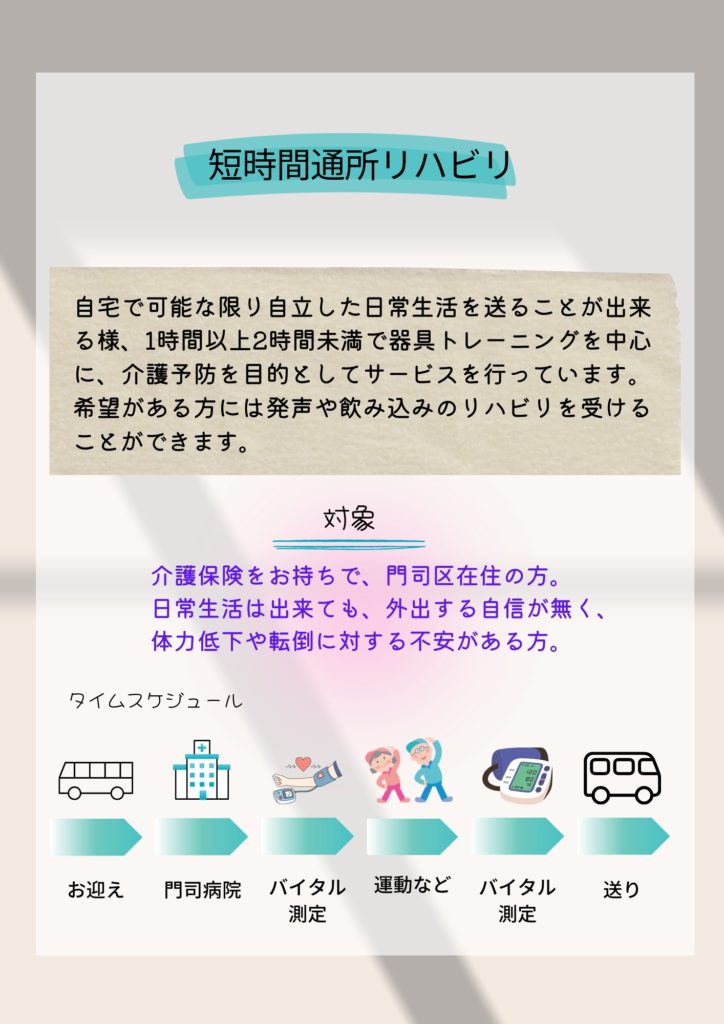

在宅支援部門(訪問リハビリ・短時間通所リハビリ)

在宅支援部門として、訪問リハビリと短時間通所リハビリがあります。

訪問リハビリの特徴は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がご自宅に伺い、自宅でできることを増やしたり、生活範囲を広げたりできるようにリハビリを行っていきます。

短時間通所リハビリの特徴としましては、自宅で可能な限り自立した日常生活が送れるよう、1時間以上2時間未満で器具トレーニングを中心に、介護予防を目的としてサービスを行っています。

【お問い合わせ先】

北九州市立門司病院 リハビリテーション課

通所リハビリ:093-381-3511

訪問リハビリ:093-381-3585

小児リハビリテーション部門

発達が遅れているお子さま、生まれながらにして病気や障がいをお持ちになっているお子さまに対し、その子の持っている能力を伸ばしていく支援を心がけています。

また、成長・発達していくに伴って生じうる問題を早期に解決し、より充実した生活を送ることができるよう家庭や園・学校も含めてサポートしていくことをリハビリの目標としています。

- お子さまに対してだけでなく保護者へのアドバイスや支援も行っていきます。

- 当部門では園や学校への協力支援を行っています。

詳しくはこちらをご確認ください。

児童発達支援事業所「つくぺた門司」とも連携しながら支援を行っています。

お問い合わせ

その他の疾患、状態、または詳しい入院期間については下記の地域医療連携室までお問い合わせください。

| 相談日時 | 土曜・日曜・祝祭日・年末年始を除く |

| 電話相談 | 8:30〜17:15 |

| 来院相談 | 8:30〜17:15 |

| 電話番号 | 093-381-3588 |

〒800-0007 北九州市門司区小森江3丁目8番5号

TEL 093-342-8105 (受付時間:午前 8:30 – 午後 17:00)